Scultura / Materia

Alina Szapocznikow

Photosculpture

1971

Erwin Blumenfeld

Wet veil

1937

Émile-Antoine Bourdelle

Vue frontale du plâtre du Monument des Combattants à Bruxelles

1901

Nino Migliori

Lumen, il Cristo velato

2016

Erwin Blumenfeld

Nude

1937-1940

Victor Pannelier

Eustache de saint Pierre en terre (retouché par Auguste Rodin)

1886

Edward Steichen

Balzac, Towards the Light, Midnight

1908

Sculpture mask of Arnold Genthe by Robert Aitken

1900

Medardo Rosso

Ecce Puer

1906

Brassaï

Involuntary Sculpture, cotton

1932

Iwao Yamawaki

Mannequin

1931

Maurice Goldberg

Olive Thomas

1919

Nei primi decenni del Novecento la nascente arte della fotografia condivide corpi e presenze da cui è abitata con l’arte scultorea e performativa, in primo luogo con la danza. L’interesse comune è il potenziale espressivo che attraversa la figura umana permeandola di un velo invisibile che si rivela in queste immagini come manifestazione di impulsi e micromovimenti che ne fanno vibrare la forma, seppure in uno stato di apparente immobilità. Sono anni di contaminazione durante i quali i corpi danzanti, i corpi scolpiti e le fotografie di tali corpi finiscono per fondersi nella stessa impalpabile materia. Una materia che non è soltanto involucro esteriore, ma superficie percorsa da impulsi, consistenza intrisa di vitalità e forza espressiva.

Quello che molti fotografi di danza e di scultura hanno cercato nei soggetti delle loro opere, era l’arduo compito di smaterializzare i loro corpi, non mostrarli con le fattezze nelle quali il pubblico li aveva conosciuti e li acclamava come capolavori (viventi e non), ma rendere visibile ciò che li animava, che li muoveva da dentro e sopratutto che li liberava dalla rigidità della struttura corporea e della sua raffigurazione.

Sublime sintesi visiva del connubio danza/scultura/fotografia è la fotografia di Arnold Genthe Martha Graham (1928) nella quale è protagonista la celebre danzatrice, il cui corpo è avvolto da un velo che ne lascia trasparire le forme, ma muta totalmente la materia di cui è fatto. Come si trattasse di uno sdoppiamento visuale in cui appaiono, allo stesso tempo, l’immagine di una danzatrice e quella di una divinità scolpita. Analogie presenti anche nel lavoro del fotografo tedesco Erwin Blumenfeld, nudi di donna celati dall’effetto di un panneggio classico che dona loro un’altra natura.

Non solo corpi che si smaterializzano; nella fotografia Sculpture mask of Arnold Genthe by Robert Aitken il volto del celebre fotografo è “trasfigurato” a tal punto da alterare la percezione delle sue reali fattezze, e far domandare (in un primo momento) allo spettatore se si tratti di un volto in carne ed ossa o di una scultura di marmo. Ad originare questa confusione non è soltanto la precisione fisionomica della scultura ritratta, ma soprattutto le scelte compiute dall’autore della fotografia (che è anche il soggetto scolpito). Genthe realizza una sorta di “autoritratto”: fotografa il suo volto messo di profilo che emerge, espressivo, avvolto dall’oscurità, utilizzando gli stilemi dei set per i ritratti posati dei grandi intellettuali o artisti viventi. Un fotografo con la sua visione, nel senso più ampio del termine, può essere artefice della smaterializzazione di un’opera d’arte, e in un certo senso, anche della sua “spiritualizzazione”. Può liberarla dalla sua pesantezza, dalla sua massa, per svelarne l’aspetto nascosto: l’anima.

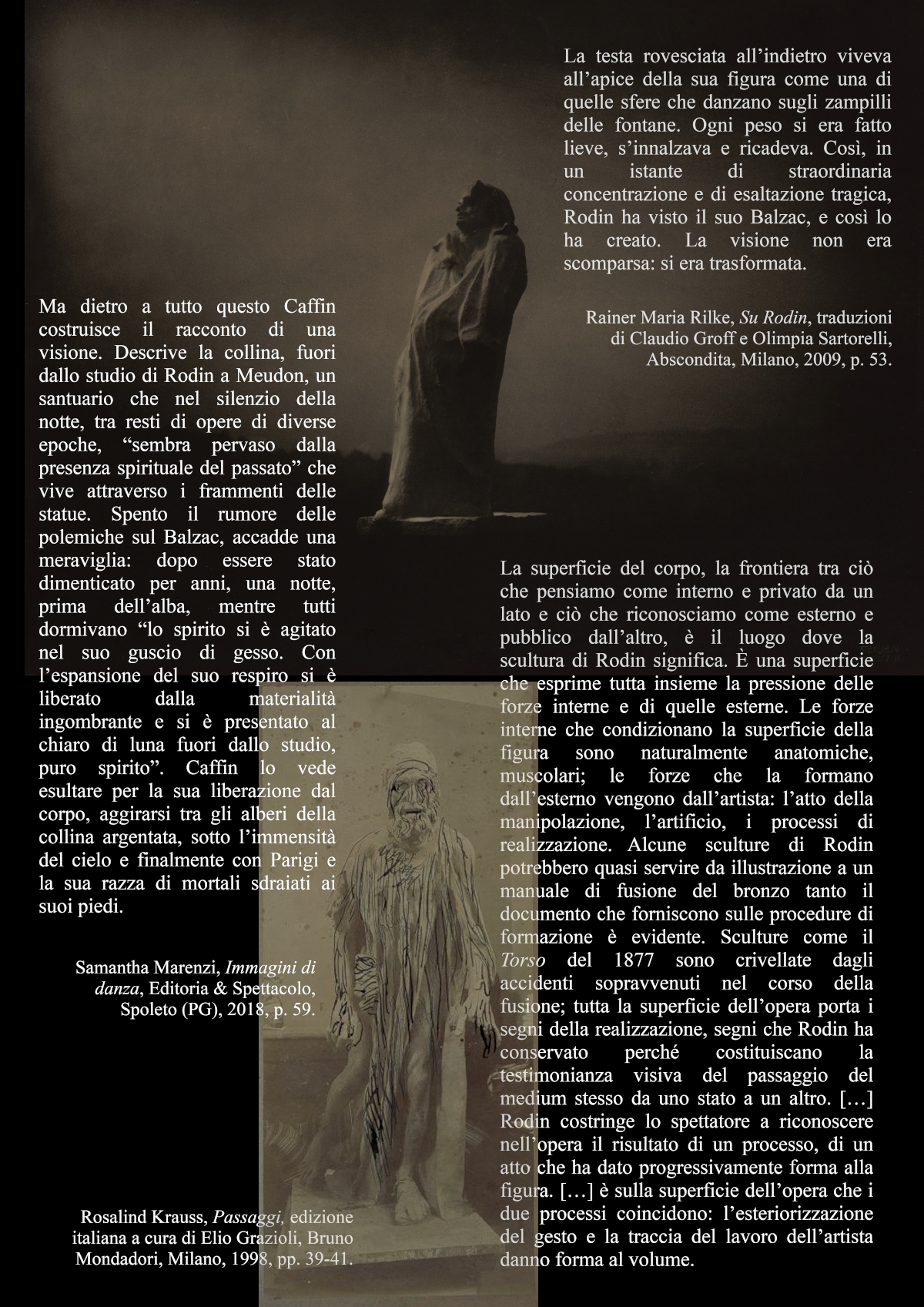

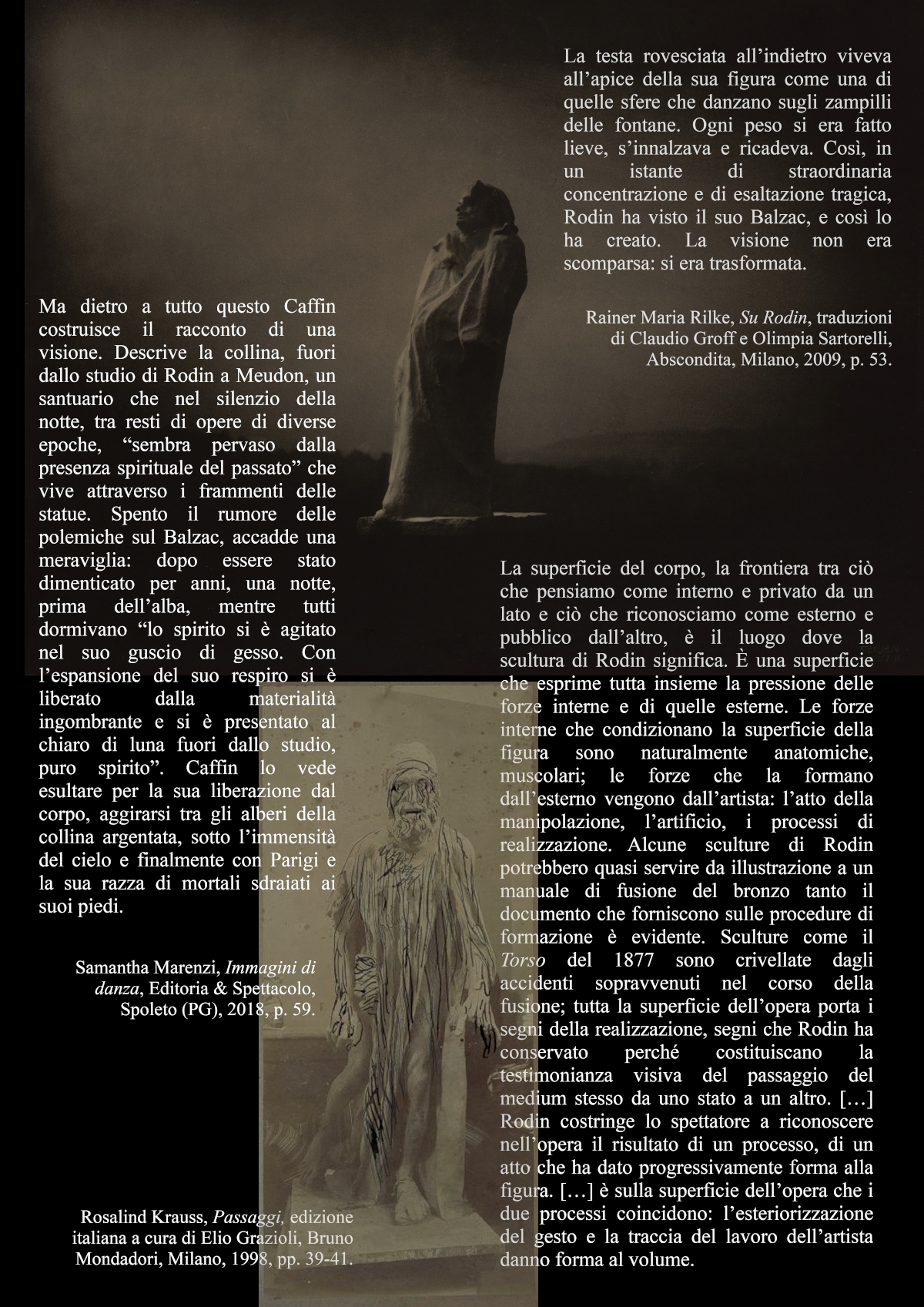

Questa è la magia che accade in Balzac, Towards the Light, Midnight, opera d’arte di Edward Steichen che ha come soggetto un’altra opera d’arte: il Monumento a Balzac di Auguste Rodin. Edward Steichen definirà la scultura del maestro una “montagna che prende vita”, e Rodin vedrà nelle immagini del giovane artista scattate alla luce della luna e all’aurora un “Cristo che cammina nel deserto”. Si assiste a una vera e propria trascendenza del Balzac, una rivelazione assoluta che lo rende protagonista di un’esperienza religiosa, come suggeriscono le parole dell’autore stesso. A colpire è la naturalezza di quell’incedere in avanti, che lo alleggerisce dal peso della sua grandezza, e lo muove verso l’eternità come un’anima finalmente liberata dalla gravosità e transitorietà terrena. Immaterialità pura. Balzac è, come scriveva il critico Sadakichi Hartmann, una “scultura per la mente, rappresenta l’attività dell’anima, la coscienza dell’uomo alla ricerca della bellezza”.

Un secolo dopo, nella serie Lumen di Nino Migliori si assiste nuovamente all’evocazione dello spirito che prevale sulla materia stessa dell’opera d’arte, come una nuova apparizione. Il Cristo velato, scultura settecentesca di Giuseppe Sanmartino, è uno dei soggetti scultorei reinterpretati dallo sguardo dell’artista bolognese che sceglie di fotografarlo con la sola illuminazione di sei candele, simulandone così la percezione visiva che, per secoli, aveva accolto i visitatori nella cappella Sansevero. La sindone marmorea si svela totalmente allo spettatore, facendosi “sfogliare” di tutti gli strati del velo da cui è avvolta, per condurlo fino alla sua anima. È un vero e proprio cammino verso l’interno, attraverso la materia: il fotografo si, e ci, muove nel flusso delle trasparenze di un corpo sacro intriso di puro movimento che sfugge alla fissità del marmo e che resta impresso negli occhi e nella mente. In queste immagini non c’è nulla di immobile, la fiammella della candela con i suoi micromovimenti ridisegna continuamente le linee che solcano il corpo, a volte dolcemente altre nettamente, riscolpendone i dettagli.

Operazione lontana nelle intenzioni, ma altrettanto materica, sono le sculture involontarie realizzate da Brassaï con la collaborazione di Salvador Dalì e pubblicate sulla rivista di matrice surrealista «Minotaure» nel dicembre 1933. Si tratta di una serie di immagini nelle quali figurano minuscoli objets trouvés: la pasta dentifricia, la scaglia di sapone, il batuffolo di cotone, il biglietto spiegazzato della metropolitana, così modellato dalla mano umana: fotografati tutti alla stessa maniera. Sono close-up, decontestualizzati attraverso uno sfondo neutro che li sottrae alla loro visione quotidiana, aliendandoli da se stessi così da assumere “involontariamente” una forma estetica che richiama alla mente gli ingrandimenti di dettagli architettonici. Sarà sempre Brassaï a fotografare, non a caso, le sculture di Picasso degli anni Trenta, realizzate spiegazzando dei fogli di carta da giornale. Per il fotografo ungherese “la fotografia è l’arte di donare alle cose la possibilità di esprimere se stesse”, di svelarne l’inconscio, di plasmarne nuovamente la materia, di lasciare che alle figure spettino altri destini.

Un’altra serie che affonda le radici nelle sculture involontarie di Brassaï, è quella delle photosculptures (1971) di Alina Szapocznikow che vedono protagonista la mutazione di forma e dimensione di un chewing gum.

Ma cosa avviene alla materia plasmata dalle mani dei grandi scultori del Novecento, quando sono loro stessi a trasfigurarla, a smaterializzarla attraverso lo strumento fotografico? Attraverso le loro fotografie, scultori come Medardo Rosso e Émile-Antoine Bourdelle riescono a uscire dalla loro opera, a osservarla da fuori pur guardandola dentro, a vederla attraverso l’aggiunta di un obiettivo, a ricomporla nell’area interna di un rettangolo che ne determina necessariamente un nuovo rapporto con lo spazio circostante. Ma soprattuto riescono a coglierne una bellezza altra che nasce dall’incontro con la luce: la luce a cui “concedono” di bagnare le opere d’arte, dona loro una visione nascente, dove quei corpi e quei volti scolpiti nel marmo, improvvisamente appaiono come fatti di luce, scolpiti di quella materia informe e luminosa. [Giordana Citti]

La testa rovesciata all’indietro viveva all’apice della sua figura come una di quelle sfere che danzano sugli zampilli delle fontane. Ogni peso si era fatto lieve, s’innalzava e ricadeva. Così, in un istante di straordinaria concentrazione e di esaltazione tragica, Rodin ha visto il suo Balzac, e così lo ha creato. La visione non era scomparsa: si era trasformata. [Rainer Maria Rilke, Su Rodin, traduzioni di Claudio Groff e Olimpia Sartorelli, Abscondita, Milano 2009, p. 53]

* * *

Ma dietro a tutto questo Caffin costruisce il racconto di una visione. Descrive la collina, fuori dallo studio di Rodin a Meudon, un santuario che nel silenzio della notte, tra resti di opere di diverse epoche, “sembra pervaso dalla presenza spirituale del passato” che vive attraverso i frammenti delle statue. Spento il rumore delle polemiche sul Balzac, accadde una meraviglia: dopo essere stato dimenticato per anni, una notte, prima dell’alba, mentre tutti dormivano “lo spirito si è agitato nel suo guscio di gesso. Con l’espansione del suo respiro si è liberato dalla materialità ingombrante e si è presentato al chiaro di luna fuori dallo studio, puro spirito”. Caffin lo vede esultare per la sua liberazione dal corpo, aggirarsi tra gli alberi della collina argentata, sotto l’immensità del cielo e finalmente con Parigi e la sua razza di mortali sdraiati ai suoi piedi. [Samantha Marenzi, Immagini di danza, Editoria & Spettacolo, Spoleto (PG) 2018, p. 59]

* * *

La superficie del corpo, la frontiera tra ciò che pensiamo come interno e privato da un lato e ciò che riconosciamo come esterno e pubblico dall’altro, è il luogo dove la scultura di Rodin significa. È una superficie che esprime tutta insieme la pressione delle forze interne e di quelle esterne. Le forze interne che condizionano la superficie della figura sono naturalmente anatomiche, muscolari; le forze che la formano dall’esterno vengono dall’artista: l’atto della manipolazione, l’artificio, i processi di realizzazione. Alcune sculture di Rodin potrebbero quasi servire da illustrazione a un manuale di fusione del bronzo tanto il documento che forniscono sulle procedure di formazione è evidente. Sculture come il Torso del 1877 sono crivellate dagli accidenti sopravvenuti nel corso della fusione; tutta la superficie dell’opera porta i segni della realizzazione, segni che Rodin ha conservato perché costituiscano la testimonianza visiva del passaggio del medium stesso da uno stato a un altro. […] Rodin costringe lo spettatore a riconoscere nell’opera il risultato di un processo, di un atto che ha dato progressivamente forma alla figura. […] è sulla superficie dell’opera che i due processi coincidono: l’esteriorizzazione del gesto e la traccia del lavoro dell’artista danno forma al volume. [Rosalind Krauss, Passaggi, edizione italiana a cura di Elio Grazioli, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 39-41]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]

* * *

An artist can, however, use taut or slack fabric to suggest the potential of motion without the disillusioning effects of motion itself – which suggestion supports an inference of the subject’s intent and frame of mind. […] These subtle touches placed in the surface of the Veiled Christ help suspend belief in lifeless stone and powerfully reinforce an inference of mind and agency, which in turn supports a remarkable perceptual experience. [Thomas D. Albright, The Veiled Christ of Cappella Sansevero: On Art, Vision and Reality, in «Leonardo», vol. 46, no. 1, The MIT press, Cambridge 2013, p. 22]

Nei primi decenni del Novecento la nascente arte della fotografia condivide corpi e presenze da cui è abitata con l’arte scultorea e performativa, in primo luogo con la danza. L’interesse comune è il potenziale espressivo che attraversa la figura umana permeandola di un velo invisibile che si rivela in queste immagini come manifestazione di impulsi e micromovimenti che ne fanno vibrare la forma, seppure in uno stato di apparente immobilità. Sono anni di contaminazione durante i quali i corpi danzanti, i corpi scolpiti e le fotografie di tali corpi finiscono per fondersi nella stessa impalpabile materia. Una materia che non è soltanto involucro esteriore, ma superficie percorsa da impulsi, consistenza intrisa di vitalità e forza espressiva.

Quello che molti fotografi di danza e di scultura hanno cercato nei soggetti delle loro opere, era l’arduo compito di smaterializzare i loro corpi, non mostrarli con le fattezze nelle quali il pubblico li aveva conosciuti e li acclamava come capolavori (viventi e non), ma rendere visibile ciò che li animava, che li muoveva da dentro e sopratutto che li liberava dalla rigidità della struttura corporea e della sua raffigurazione.

Sublime sintesi visiva del connubio danza/scultura/fotografia è la fotografia di Arnold Genthe Martha Graham (1928) nella quale è protagonista la celebre danzatrice, il cui corpo è avvolto da un velo che ne lascia trasparire le forme, ma muta totalmente la materia di cui è fatto. Come si trattasse di uno sdoppiamento visuale in cui appaiono, allo stesso tempo, l’immagine di una danzatrice e quella di una divinità scolpita. Analogie presenti anche nel lavoro del fotografo tedesco Erwin Blumenfeld, nudi di donna celati dall’effetto di un panneggio classico che dona loro un’altra natura.

Non solo corpi che si smaterializzano; nella fotografia Sculpture mask of Arnold Genthe by Robert Aitken il volto del celebre fotografo è “trasfigurato” a tal punto da alterare la percezione delle sue reali fattezze, e far domandare (in un primo momento) allo spettatore se si tratti di un volto in carne ed ossa o di una scultura di marmo. Ad originare questa confusione non è soltanto la precisione fisionomica della scultura ritratta, ma soprattutto le scelte compiute dall’autore della fotografia (che è anche il soggetto scolpito). Genthe realizza una sorta di “autoritratto”: fotografa il suo volto messo di profilo che emerge, espressivo, avvolto dall’oscurità, utilizzando gli stilemi dei set per i ritratti posati dei grandi intellettuali o artisti viventi. Un fotografo con la sua visione, nel senso più ampio del termine, può essere artefice della smaterializzazione di un’opera d’arte, e in un certo senso, anche della sua “spiritualizzazione”. Può liberarla dalla sua pesantezza, dalla sua massa, per svelarne l’aspetto nascosto: l’anima.

Questa è la magia che accade in Balzac, Towards the Light, Midnight, opera d’arte di Edward Steichen che ha come soggetto un’altra opera d’arte: il Monumento a Balzac di Auguste Rodin. Edward Steichen definirà la scultura del maestro una “montagna che prende vita”, e Rodin vedrà nelle immagini del giovane artista scattate alla luce della luna e all’aurora un “Cristo che cammina nel deserto”. Si assiste a una vera e propria trascendenza del Balzac, una rivelazione assoluta che lo rende protagonista di un’esperienza religiosa, come suggeriscono le parole dell’autore stesso. A colpire è la naturalezza di quell’incedere in avanti, che lo alleggerisce dal peso della sua grandezza, e lo muove verso l’eternità come un’anima finalmente liberata dalla gravosità e transitorietà terrena. Immaterialità pura. Balzac è, come scriveva il critico Sadakichi Hartmann, una “scultura per la mente, rappresenta l’attività dell’anima, la coscienza dell’uomo alla ricerca della bellezza”.

Un secolo dopo, nella serie Lumen di Nino Migliori si assiste nuovamente all’evocazione dello spirito che prevale sulla materia stessa dell’opera d’arte, come una nuova apparizione. Il Cristo velato, scultura settecentesca di Giuseppe Sanmartino, è uno dei soggetti scultorei reinterpretati dallo sguardo dell’artista bolognese che sceglie di fotografarlo con la sola illuminazione di sei candele, simulandone così la percezione visiva che, per secoli, aveva accolto i visitatori nella cappella Sansevero. La sindone marmorea si svela totalmente allo spettatore, facendosi “sfogliare” di tutti gli strati del velo da cui è avvolta, per condurlo fino alla sua anima. È un vero e proprio cammino verso l’interno, attraverso la materia: il fotografo si, e ci, muove nel flusso delle trasparenze di un corpo sacro intriso di puro movimento che sfugge alla fissità del marmo e che resta impresso negli occhi e nella mente. In queste immagini non c’è nulla di immobile, la fiammella della candela con i suoi micromovimenti ridisegna continuamente le linee che solcano il corpo, a volte dolcemente altre nettamente, riscolpendone i dettagli.

Operazione lontana nelle intenzioni, ma altrettanto materica, sono le sculture involontarie realizzate da Brassaï con la collaborazione di Salvador Dalì e pubblicate sulla rivista di matrice surrealista «Minotaure» nel dicembre 1933. Si tratta di una serie di immagini nelle quali figurano minuscoli objets trouvés: la pasta dentifricia, la scaglia di sapone, il batuffolo di cotone, il biglietto spiegazzato della metropolitana, così modellato dalla mano umana: fotografati tutti alla stessa maniera. Sono close-up, decontestualizzati attraverso uno sfondo neutro che li sottrae alla loro visione quotidiana, aliendandoli da se stessi così da assumere “involontariamente” una forma estetica che richiama alla mente gli ingrandimenti di dettagli architettonici. Sarà sempre Brassaï a fotografare, non a caso, le sculture di Picasso degli anni Trenta, realizzate spiegazzando dei fogli di carta da giornale. Per il fotografo ungherese “la fotografia è l’arte di donare alle cose la possibilità di esprimere se stesse”, di svelarne l’inconscio, di plasmarne nuovamente la materia, di lasciare che alle figure spettino altri destini.

Un’altra serie che affonda le radici nelle sculture involontarie di Brassaï, è quella delle photosculptures (1971) di Alina Szapocznikow che vedono protagonista la mutazione di forma e dimensione di un chewing gum.

Ma cosa avviene alla materia plasmata dalle mani dei grandi scultori del Novecento, quando sono loro stessi a trasfigurarla, a smaterializzarla attraverso lo strumento fotografico? Attraverso le loro fotografie, scultori come Medardo Rosso e Émile-Antoine Bourdelle riescono a uscire dalla loro opera, a osservarla da fuori pur guardandola dentro, a vederla attraverso l’aggiunta di un obiettivo, a ricomporla nell’area interna di un rettangolo che ne determina necessariamente un nuovo rapporto con lo spazio circostante. Ma soprattuto riescono a coglierne una bellezza altra che nasce dall’incontro con la luce: la luce a cui “concedono” di bagnare le opere d’arte, dona loro una visione nascente, dove quei corpi e quei volti scolpiti nel marmo, improvvisamente appaiono come fatti di luce, scolpiti di quella materia informe e luminosa. [Giordana Citti]

La testa rovesciata all’indietro viveva all’apice della sua figura come una di quelle sfere che danzano sugli zampilli delle fontane. Ogni peso si era fatto lieve, s’innalzava e ricadeva. Così, in un istante di straordinaria concentrazione e di esaltazione tragica, Rodin ha visto il suo Balzac, e così lo ha creato. La visione non era scomparsa: si era trasformata. [Rainer Maria Rilke, Su Rodin, traduzioni di Claudio Groff e Olimpia Sartorelli, Abscondita, Milano 2009, p. 53]

* * *

Ma dietro a tutto questo Caffin costruisce il racconto di una visione. Descrive la collina, fuori dallo studio di Rodin a Meudon, un santuario che nel silenzio della notte, tra resti di opere di diverse epoche, “sembra pervaso dalla presenza spirituale del passato” che vive attraverso i frammenti delle statue. Spento il rumore delle polemiche sul Balzac, accadde una meraviglia: dopo essere stato dimenticato per anni, una notte, prima dell’alba, mentre tutti dormivano “lo spirito si è agitato nel suo guscio di gesso. Con l’espansione del suo respiro si è liberato dalla materialità ingombrante e si è presentato al chiaro di luna fuori dallo studio, puro spirito”. Caffin lo vede esultare per la sua liberazione dal corpo, aggirarsi tra gli alberi della collina argentata, sotto l’immensità del cielo e finalmente con Parigi e la sua razza di mortali sdraiati ai suoi piedi. [Samantha Marenzi, Immagini di danza, Editoria & Spettacolo, Spoleto (PG) 2018, p. 59]

* * *

La superficie del corpo, la frontiera tra ciò che pensiamo come interno e privato da un lato e ciò che riconosciamo come esterno e pubblico dall’altro, è il luogo dove la scultura di Rodin significa. È una superficie che esprime tutta insieme la pressione delle forze interne e di quelle esterne. Le forze interne che condizionano la superficie della figura sono naturalmente anatomiche, muscolari; le forze che la formano dall’esterno vengono dall’artista: l’atto della manipolazione, l’artificio, i processi di realizzazione. Alcune sculture di Rodin potrebbero quasi servire da illustrazione a un manuale di fusione del bronzo tanto il documento che forniscono sulle procedure di formazione è evidente. Sculture come il Torso del 1877 sono crivellate dagli accidenti sopravvenuti nel corso della fusione; tutta la superficie dell’opera porta i segni della realizzazione, segni che Rodin ha conservato perché costituiscano la testimonianza visiva del passaggio del medium stesso da uno stato a un altro. […] Rodin costringe lo spettatore a riconoscere nell’opera il risultato di un processo, di un atto che ha dato progressivamente forma alla figura. […] è sulla superficie dell’opera che i due processi coincidono: l’esteriorizzazione del gesto e la traccia del lavoro dell’artista danno forma al volume. [Rosalind Krauss, Passaggi, edizione italiana a cura di Elio Grazioli, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 39-41]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]

* * *

An artist can, however, use taut or slack fabric to suggest the potential of motion without the disillusioning effects of motion itself – which suggestion supports an inference of the subject’s intent and frame of mind. […] These subtle touches placed in the surface of the Veiled Christ help suspend belief in lifeless stone and powerfully reinforce an inference of mind and agency, which in turn supports a remarkable perceptual experience. [Thomas D. Albright, The Veiled Christ of Cappella Sansevero: On Art, Vision and Reality, in «Leonardo», vol. 46, no. 1, The MIT press, Cambridge 2013, p. 22]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]

Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato. [Roland Barthes, La camera chiara, traduzione di Renzo Guidieri, Giulio Einaudi editore, Torino 2003, p. 82]